便の培養検査

便の培養検査って、あまり経験ないけどどんな検査なのかな?

便の検査というと、「便潜血」を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、便潜血以外にも、便の検査はいろいろあります。たとえば、細菌の培養検査もそのひとつです。

培養検査は、通常「細菌検査室」の担当になるので、ちょっと担当外ではあるのですが、少し考えてみたいと思います。

便の培養検査の目的

便の培養検査は感染性腸炎や食中毒などの原因となる細菌やウイルスなどを特定するために行います。

食中毒のニュースなどで「便からサルモネラが検出されました」というような報道を耳にすることがありますが、この時に行われている検査の1つが便の培養検査です。

食品取扱従事者に対して、定期的な検便検査が行われます。

集団給食施設などの調理従事者が病原性細菌を保有していると、そこから二次感染による食中毒が拡がる恐れがあります。これを予防するために検査が行われています。

「二次感染」というのは、もともとは汚染されていなかった食品が、ヒトの手や調理器具を介して食中毒の原因となる細菌やウイルスに汚染されることです。

これには1つの食材が原因となって他の食材を汚染する場合もありますが、調理従事者が原因となる場合もあります。

病原菌を持っているが症状がない人を「健康保菌者」といいます。この健康保菌者が調理に携わることによって、食材等を汚染し食中毒の原因となる場合があります。

したがって、この健康保菌者の発見のため、多くの場合、定期的に検査が行われます。

便培養検査はどのような時に必要か

便にはもともと多くの細菌が存在しています。

便の培養検査は、病原菌とされる細菌を検索することが目的となります。

便培養検査が必要になる状況をいくつかあげてみます。

採便の容器と方法

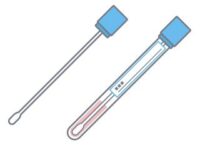

採便容器

指定された容器に採便します。

採便容器は種類があります。

スクリュータイプの蓋にスプーンがついている容器があります。これには容器の中に保存用の液が入っているものと、入っていないものがあります。

また、スワブと呼ばれる綿棒状の採取キットもあります。

これは、先端に綿棒が付いていて、容器の中には輸送や保管のための液体が入っています。

採便方法

採便は蓋に付属しているスプーンまたは綿棒で行います。

容器に記載された説明に従うことが大切です。

一般的には、

固形便の場合小指頭大から拇指頭大、

水様便の場合は容器の7分目程度、

スワブの場合は先端の綿球が覆われる程度、

が目安とされています。

自然排便が難しい場合などには、スワブの綿棒を回しながら肛門に挿入して採便する場合もあります。

検査の方法

一般的には、便を寒天培地に塗布して一定時間培養します。

「寒天培地」とは、細菌などの微生物を育成するめに必要な栄養素などを加えた環境を寒天で固形化したものです。

細菌などが存在すると、一定時間培養することにより増殖して、コロニー呼ばれる集団を形成します。このコロニーが形成された時の色やにおい、形などから菌の種類をある程度特定することができます。さらに必要に応じて培養や他の検査を行い、最終的に菌の種類や量の特定を行います。

また、どの薬剤が効果があるか(薬剤感受性)、どの薬剤が効かないか(薬剤耐性)などを調べることもあります。

病原体の遺伝子を検出して病原体の存在を迅速に特定する遺伝子検査を行う場合もあります。

便の培養検査の意義

便の培養検査が必要な時

便の培養検査は、誰もが必ず経験するものではないと思います。

しかし、食中毒も少なくはありませんし、感染性腸炎などに罹ることもないとは言い切れません。

便の検査はあまり受けたくないと思う方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、培養検査は「自分自身の健康の回復」のための検査としてだけでなく、場合によっては「周囲の人の健康のため」の検査でもあります。

症状からは感染性のものか非感染性の疾患なのか判断が難しい場合も、培養検査によって鑑別が可能となります。

培養検査によって原因となる細菌などが特定されると、それに合った治療を行うことができます。

また、食中毒の原因菌の特定は、食中毒の拡大を防ぐことにもつながります。

いずれにしても、便の培養検査は重要な検査といえます。

正しく便の培養検査を

便の培養検査が必要になった場合は、指示に従って正しく採便を行い、検査を受けるようにしたいものです。

結果に関しては、もちろん医師の判断を仰ぐことが大切です。

調理従事者として検査を受けた場合も同様です。

万が一陽性の結果が出た場合は、医療機関の受診や治療、また必要に応じて保健所等への連絡など、自己判断ではなく、必ず指示に従うことが重要です。

ほかの便の検査についてはこちらからどうぞ

厚生労働省の関連ページです

コメント