判定の基準となるもの

検査結果ってどんなふうにみればいいのかな

検査結果の数値を見たとき、「これってどういうことなんだろう」と思うことはないでしょうか。

ここでは検査結果の判定のための「基準」について考えます。

基準範囲

通常、検査結果を判定する基準として「基準範囲」が設定されています。

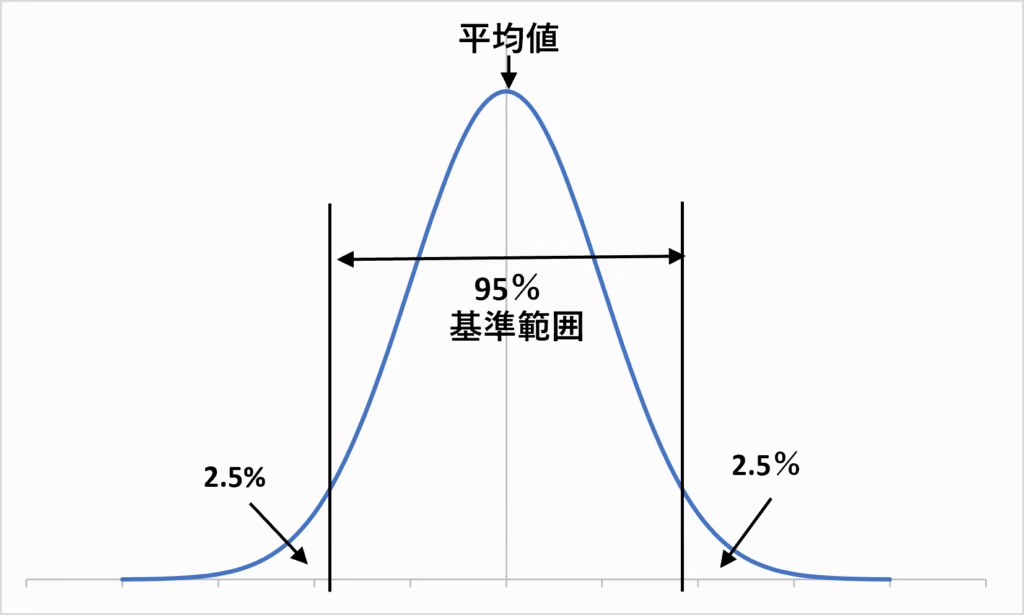

一定の基準を満たす健常者を測定した時、その測定値の分布は左右対称の山形になります。基準範囲は、この山形の中央95%の範囲とされています。以前は「正常範囲」と呼ばれていましたが、そもそも「正常」と「異常」を区別するものではなく、また健常者の中でも、高い値の2.5%と低い値の2.5%、合わせて5%は範囲から外れることなどから名称が改められました。

検査結果を見る時には、その検査結果が基準範囲内にあるのか、あるいは基準範囲に対して高いのか低いのか、というように判定します。

しかし、基準範囲を外れているからといって、特定の病気があると判断するわけではありません。

健康とされている健常者の中でも、5%の人が範囲外になります。

また、個人の値を見た時、その変動幅はいわゆる「基準範囲」よりも狭く、基準範囲内の変動であっても、その個人にとっては異常になる場合もあります。

したがって、「基準範囲」は結果判定の「基準」としますが、何かを決めるのではなく、あくまでも「目安」といえます。

共用基準範囲

もともと「基準範囲」は自施設で設定すべきとされていました。

しかし、健常者の検体数を集めることの困難さ、基準範囲設定方法の煩雑さなどから、実際に自施設で算出し設定することは少ないと思います。試薬メーカー等の推奨値や、文献からの引用値などを用いるのが一般的といえます。

いずれにしても、施設ごと病院ごとに設定されており、全国的にみるとまったく統一されていません。

しかしこれは、測定法や測定試薬が複数あり、その違いによって測定値も変わってしまうという状況の中では、致し方ないともいえます。

近年、医療機関の機能分担が進み、病院間の連携が進んでいます。「『かかりつけ医』から『専門病院』に紹介する」といったことが行われるようになり、患者情報の共有化が求められるようになりました。

そうすると検査結果は、当然同じ基準で評価できる方が都合が良いことになります。

一方このような状況の中、測定方法の標準化が進みました。

測定方法が標準化されれば検査結果も自ずと標準化され、基準範囲も共有化が可能となりました。

このような背景のもと、生化学検査、血液検査の中で標準化がほぼ達成された40項目について、「共用基準範囲」が設定されることになりました。

これは健常者の大規模な調査データをもとに設定されたもので、日本全国で使用可能であり、日本医師会などの関連団体からの賛同を得ています。

現在、すべての医療機関で広く使用されているというわけではありませんが、これが広まることで、どこで測っても同じ値であり、同じ基準で評価できることになります。

個人の生理的変動

検査値の変動には、病態とは関係なくその個人に由来する「生理的変動」と呼ばれるものがあります。これには、「個体間変動」つまり「人によって異なる」ものと、「個体内変動」つまり「一人の個人の変動」があります。

「個体間変動」の要因として、性別、年齢、遺伝などがありますが、生活習慣、生活環境なども影響するとされています。「個体内変動」の要因としては、日内、運動、食事、体位、ストレスなどがあります。

個体内変動は、採取時間や食前食後などの条件を一定にすることで、ある程度は回避することができますが、個体間変動を避けることは難しいといえます。

また、この生理的変動は、変動幅が大きい項目と小さい項目があります。

検査結果を判定する時には、この生理的変動も考慮する必要があります。

例えば基準範囲内の変動であっても、その人個人の変動としては大きく、実は病態に起因しているということもあります。

基準範囲内の下限から上限まで変動した場合、変動幅の大きい項目では問題ない変動、変動幅が小さい項目では病的な変動、というように判定することがあります。

初回の検査では、基準範囲を基準として判定することになりますが、2回目、3回目の検査では、生理的変動を加味して、前回と比べてどういう変動があったかを考慮して判定することになります。

もちろん実際の診断は、検査結果の数値だけではなく、そのほかの検査や症状などを総合的に判断して行われることはいうまでもありません。

臨床判断値

検査結果を判定する上でもう一つ重要な要素として「臨床判断値」というものがあります。

「臨床判断値」は、特定の疾患の診断や治療、予防などの判定の基準となる値です。専門学会が提唱しており、疾患群と非疾患群での検査値の分布から設定され、「診断閾値」「治療閾値」「予防医学閾値」の3つに大別されます。

「診断閾値」は「カットオフ値」とも呼ばれ、前立腺癌のPSAのように腫瘍マーカーなどで設定されます。

「治療閾値」は、治療開始の限界値で、腎不全に対して透析を施行すべきクレアチニン値などがあります。

「予防医学閾値」は、特定の疾患の発症の可能性が高いと予測され一定の対応が必要とされる値で、血糖や脂質などについて設定されていて、特定健診などの判定の基準となるものといえます。

検査結果の判定の際には、項目によってはこの臨床判断値をもって判定されることになります。

検査結果を判定する基準

検査結果の判定は、ひとつの基準だけで行うのではなく、項目によってさまざまな基準と照らし合わせることになります。

個人の要因もかかわっています。

検査結果は、ひとつの数値の動きで一喜一憂するのではなく、総合的に、経時的に、見ていく必要があるのです。

もちろん最も大事なことは、「正しく医師の判断を仰ぐ」ことであることは言うまでもありません。

健康診断などの結果を、基準値などを参考にしてご自身で確認することは大切ですが、判断は医師の仕事です。

自己判断はせず、気になること、心配なことなどがあったら、必ず医師に相談するようにしましょう。

検査結果の判定の理解を深めるためにこちらもどうぞ

「基準範囲」をさらに詳しく

コメント