精度管理とは

誰がいつ測定しても正しい結果になるんだよね・・・

でも「きちんと測定できている」ってどうしてわかるんだろう

検体検査はそのほとんどが専用の測定機で測定しています。

「機械が測定するのだから、誰がいつ測定しても正しく測れるはず」と思っている方が多いと思います。

しかし実際には、機械が測定しているからといって無条件で正しい結果がでるわけではありません。

正しい結果を報告するために重要な「精度管理」について考えます。

精度管理とは

「精度管理」とは、測定結果が正しくなるように管理することです。

これは、単に測定に関わる操作だけでなく、検体の採取から測定、結果報告までのすべての工程を含み、常に一定の水準が維持されているか、また他の施設との互換性があるか、を担保するための管理・判断の仕組みを指します。

改正医療法(検体検査関連)

「改正医療法(検体検査関連)」が2018年(平成30年)12 月1日より施行され、精度管理の基準が明確化されました。

内部精度管理と外部精度管理

精度管理は、測定結果が正しく報告されていること(正確性)と、検体に変化がない限り繰り返し測定される結果に大きな変化がないこと(精密度)を確認、保証することです。

これは「内部精度管理」と「外部精度管理」に大別されます。

「内部精度管理」は、各施設内で精度を確認するもので、同じ検体を繰り返し測定した時、どれほど同じ測定値が得られるかの再現性をみるものです。

一方「外部精度管理」は、外部の運営機関から同一の試料を参加施設に配布し、その結果を集計することにより、参加施設の中での各施設の技術水準や検査精度を評価するものです。

精度管理として、どちらの精度管理も良好に推移することが求められています。

精度管理の実際

検体検査での内部制度管理は、通常、「管理検体」とか「コントロール」と呼ばれるものを、患者検体と同様に測定します。

測定するタイミングは、検査項目によって、あるいは測定機によって、また施設ごとに異なると思いますが、一般的には、一日の最初と最後、つまり始業前と終業前は必須で、そのほかに日中に数回測定します。

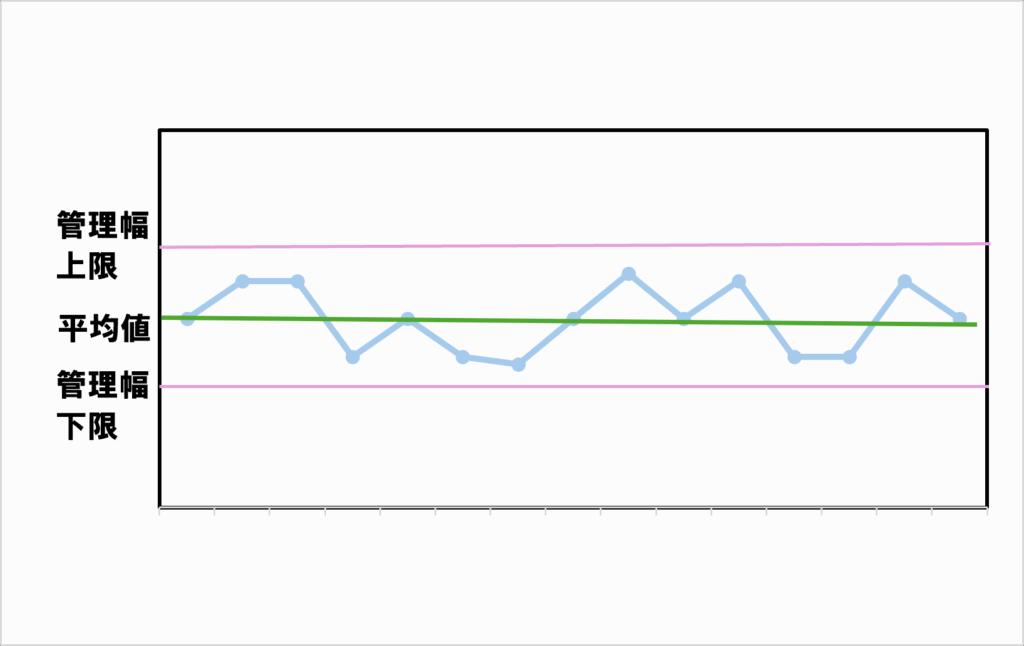

管理検体にも「目標値」、「管理幅」が設定されていて、その値から外れていないことを確認しながら、患者検体の測定を進めていきます。

精度管理は「管理検体の測定値が問題なければ、そこまでの患者検体も問題なく測定できている」という考え方に基づいています。

つまり、最初に管理検体を測定してから、次の管理検体の測定までに測定した患者検体の測定値を保証することになります。

もし管理検体の測定値に問題が生じた場合は、原因を究明して対策を講じなければなりません。同時に患者検体の結果も見直し、場合によって再測定をすることになります。

内部精度管理は原則として毎日実施され、その日の検査結果を保証しています。

外部精度管理は、各学会や都道府県の技師会、日本医師会、また各試薬や機器のメーカーなどの主催で、毎年実施されています。

各施設、各検査室は、その中から、通常、複数の精度管理調査を選択して参加し、結果の確認をしています。

臨床検査は常に正しい結果が求められます。

またその結果は、どこで検査をしても同じ結果でなければなりません。

これは数値を報告する検体検査だけでなく、臨床検査全体で求められていることです。

したがって、生理検査や病理検査などでも精度管理は実施する必要があります。

正しい結果のために

臨床検査は医療に重要な情報を提供しています。

その検査結果は、正しいものでなければならないことは言うまでもありません。

医療は日々進歩しています。

臨床検査技師は、この進歩を続ける医療に対して、常に正しい結果を迅速に提供するため、さまざまな努力を重ねています。

「正しい結果」「どこで検査しても同じ結果」のためのもう1つの柱である「標準化」についてこちらの記事をどうぞ

精度管理を担う臨床検査技師についはこちらをどうぞ

少し専門的になりますが「精度管理」について詳しく知りた方はこちらもどうぞ

コメント