糖尿病の検査

「糖尿病」ってよく聞くけど、どんな検査があるのだろう?

「糖尿病」はよく耳にする病名だと思います。「糖尿病」と聞いて思い浮かべるのは「血糖が高い」、「尿に糖がでた」などでしょうか。糖尿病そのものについて、また、関係する検査について、実はあまりよくわかっていない、ということはありませんか。

糖尿病は、インスリンの作用不足によって、血液中のブドウ糖が増えてしまう疾患です。長期間放置すると血管が傷ついて、心臓病や失明、腎不全、足の切断など重篤な合併症に繋がることもあります。

糖尿病に関する血液や尿の検査について考えます。

糖尿病

「糖尿病」は、膵臓から分泌されるホルモンである「インスリン」が十分に働かないため、血液中のブドウ糖(血糖)が増加する疾患です。膵臓のβ細胞が壊れてしまいインスリンがほとんど分泌されない「1型糖尿病」と、インスリンの分泌量が少なくなったりインスリンが効きにくくなる「2型糖尿病」に大別されますが、他にも遺伝子異常や他の疾患に伴うもの、妊娠中に起こる妊娠糖尿病などもあります。

糖尿病は、喉のかわき、多尿、体重減少などの自覚症状から受診して見つかる場合もありますが、健康診断などで高血糖を指摘されて発覚することが多いようです。また、神経障害や網膜症、腎症などの合併症の発覚から、その原因の糖尿病が指摘されるという例もあります。

糖尿病の治療は、食事療法、運動療法、薬剤などがありますが、1型糖尿病や、場合によっては2型糖尿病でも、インスリンの注射が必要になる場合もあります。早期発見、早期治療によって、健康な人と変わらない毎日を過ごすことができ、糖尿病そのものの重症化を防いだり、また、合併症の進行を遅らせることが可能です。一方、糖尿病を放置すると、全身に影響を及ぼし、網膜症による視力障害、神経障害による足の壊疽、腎症による腎不全など、極めて深刻な事態となることもあります。糖尿病は、いかに早期に発見して、適切な治療を受けるかが非常に重要なのです。

糖尿病に関わる検査

糖尿病に関わる検査というと、やはり「血糖検査」が一番身近かもしれません。また、ヘモグロビンA1c(ヘモグロビンエーワンシー:HbA1c)も健康診断などで結果を見たことがあるかもしれません。この2項目はどちらも血糖値を示しているもので、糖尿病を見つけるきっかけにもなる検査といえます。これ以外にも、糖尿病を診断したり治療をするために、さまざまな検査があります。

いくつかの検査項目をあげてみます。

糖尿病に関わる検査結果の考え方

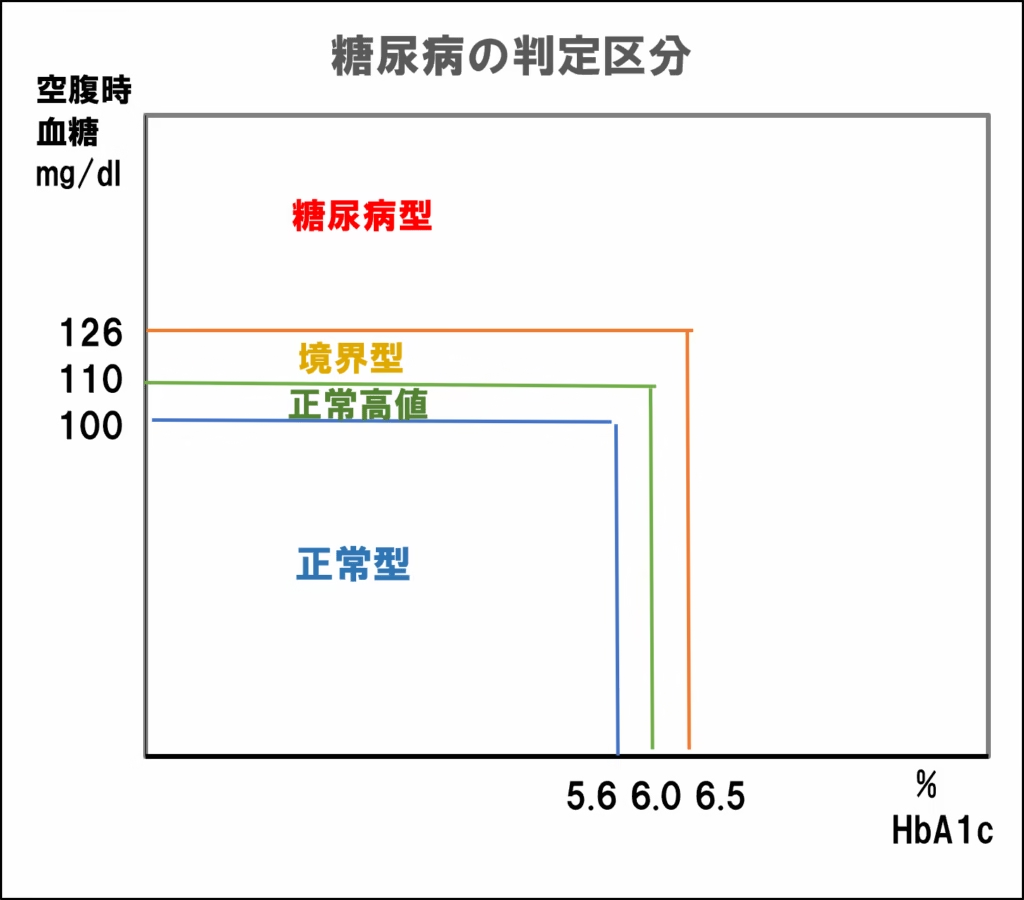

血糖の共用基準範囲は、73㎎/dlから109㎎/dlとされています。血糖値は食事の影響を受けるため、通常は空腹時に採血し測定することが多くなっています。食後2時間の血糖値は140㎎/dl未満が正常とされています。糖尿病の診断基準には、空腹時血糖値、75gOGTTの120分値、隋時血糖値、HbA1c値などが用いられます。また、空腹時血糖値と75gOGTT120分値から、正常型、正常高値、境界型、糖尿病型の4つの型に分類する血糖値の判定区分もあります。HbA1cは6.5%以上が糖尿病型とされます。糖尿病型が2回以上確認されると糖尿病と診断されます。

空腹時血糖値が100㎎/dl以上だった場合、詳しい検査を受けることが望ましいとされています。健診では指導の対象になる場合もあると思います。血糖値が多少高い程度では、自覚症状に気付かない場合が多いと言われています。健診結果の指摘を甘く考えてはいけません。

75gOGTT検査は120分値の値が評価の対象になりますが、負荷前から30分後、60分後の採血の結果ももちろん確認します。また、同時に尿糖やインスリンを測定する場合もあります。

尿糖の検査は、糖尿病のスクリーニング検査の1つとして用いられています。ただ、陽性となるのは糖尿病だけではありません。腎臓に異常がある場合は「腎性糖尿」と言われます。原因が何であれ、「尿糖陽性」は健康な人ではないことなので、陽性を指摘された場合は詳しい検査が必要です。

インスリンは血糖値の調整に重要です。通常の健診などでは、あまり検査する機会はないかもしれませんが、糖尿病の診断や状態の把握のためインスリンの測定をします。インスリンが不足すると高血糖の状態が続き、合併症を引き起こすこともあります。したがって、糖尿病の治療としてインスリンを体外から補充する「インスリン療法」を行うこともあります。

こんなことがありました

血糖値は食事の影響を受けるため、病院によっては、血糖検査の採血時には、何時に食事をしたかを確認する場合があります。しかし、採血時に食後何時間だったかわかったとしても、厳密な影響を推測することは難しいので、血糖値の評価には食事の影響を受けないHbA1cやグリコアルブミンも用いられます。

血糖の検査があるからといって採血前日や当日の食事を控えて行った結果、血糖の結果は正常だったとしても、HbA1cの値が高値では、食事の管理などができていないことが判明してしまいます。

具体的な数値は記憶していないのですが、たとえば、糖尿病で通院中の患者様。午後の受診で、15時ごろ来院、昼食はとらないまま採血となっていて、検査をすると、血糖値は50㎎/dl程度。これは低血糖で医師に報告が必要な値です。しかし同一患者様のHbA1cを見ると、9%で高値。意図してかどうかは不明ですが、血糖値があまりに高いと当然診察時に指導が入ります。患者様の心理としては「血糖値はクリアしたい・・・」というのでしょうか。しかしHbA1cの値で、血糖のコントロールがあまり上手くいっておらず、高血糖の状態が続いていたことが容易に推測されます。ちなみにこの場合、医師に血糖値の連絡はしましたが、患者様は採血後に食事をとって低血糖発作などには至りませんでした。こういうケースは、残念ながらそう珍しいことではありませんでした。もちろん低血糖は、不規則な食事だけでなく、インスリン注射のタイミングの問題など、いろいろな要因も関係します。ただ、健康診断などでも同様のことがいえます。健康診断は空腹時採血が行われることが多いので、血糖値は正常、しかしHbA1cは高め、というケースがあります。これは血糖とHbA1c、それぞれの特性の違いによるもので、複数の検査を組み合わせる意味の1つといえます。

糖尿病のこと

「糖尿病」は誰もが耳にしたことがあるような疾患だと思います。それは、糖尿病に罹っている方が多いということでもあります。

自覚症状で受診される方もあると聞きますが、健診などで異常を指摘されて初めて気づくことも多いと思います。健診で指摘されて、これをきっかけに受診し、診断、治療に繋げていければ、糖尿病は上手く付き合うことができる疾患だといえます。しかし、放置して合併症なども発症するようになると、なかなか大変です。血糖のコントロールが難しくなり、食事制限や薬剤療法、インスリンの自己注射など、生活の制限にも繋がることになります。また合併症もさまざまあり、特に重篤な場合、網膜症で視力を失う方もいますし、腎症で透析を開始することになる方、また、血管障害や神経障害などで足に病変が起き、悪化して広範な壊疽となり切断となる方、などが実際にいらっしゃいます。

糖尿病に関する検査を理解することで、診断や治療に上手に向き合うことができるようになれば良いと思います。糖尿病はもちろん罹らないに越したことはないわけですが、もしその兆候があったとしたら、早期発見によって、上手に付き合うことが可能な疾患でもあります。

検査結果等はけして自己判断することなく、医師の判断と指示に従うようにしましょう。

コメント